![]()

星辰魔都ハラーンの研究プラットフォーム

![]()

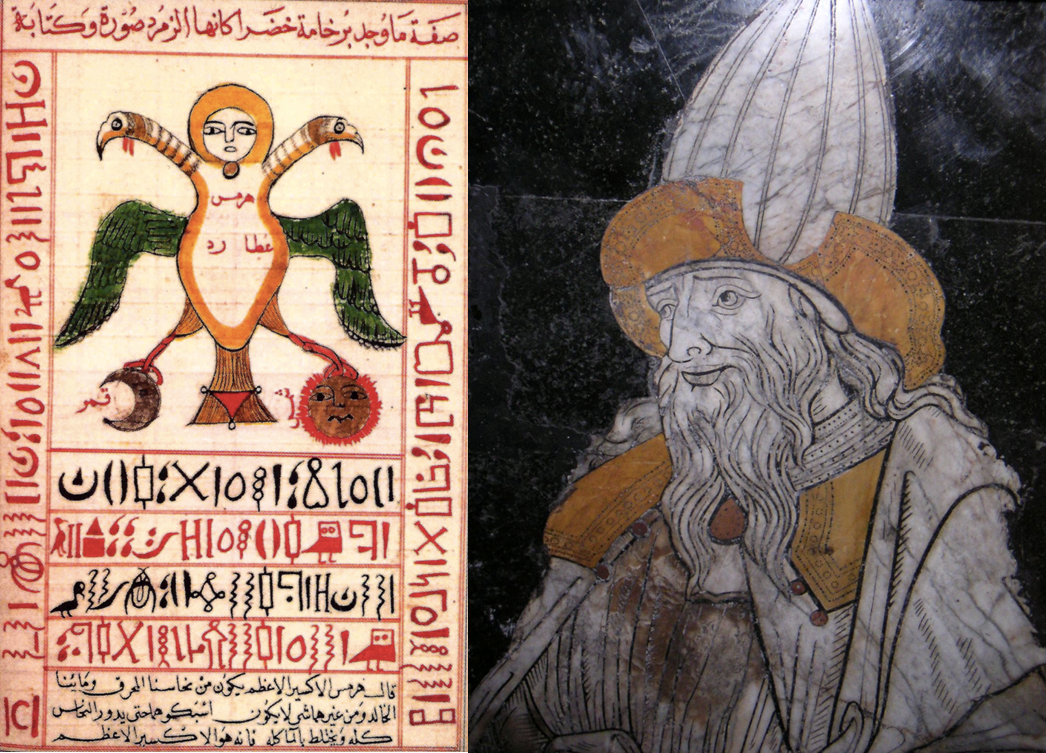

トルコとシリアの境界にあるハラーン(古名:ハラヌ、アラビア名:ハッラーン)は、星辰魔術の展開に貢献した都市として、とくに1990年代以降にひろく認知されるようになってきました。バビロニア由来の占星学に、ギリシア由来の新プラトン主義などが混淆した知の伝統が興隆し、「サービア占星術」のもとになった、コーランに登場する「サービア教徒」とも混同された人々の都市です。BHでも、こうした複雑な歴史をもつ知的マトリクスについての記述が多くなってきました。ハラーン研究の基礎として、関連文献についてのデータをまとめておことう思います。

基本文献

A. 日本語で何が読めるのか?

矢島文夫「サービ教徒と星学」『オリエント』第20巻(1977年)、191-204頁。

紀行エッセイ的な読み物風ですが、この時代としては先進的。

矢島文夫「メソポタミア断章」『現代思想』1982年11月号、10-14頁。

D・グタス『ギリシア思想とアラビア文化』(勁草書房、2002年)、16-17、117、200、212頁。

イブン・クッラを中心に最小限。原著は1998年なので、ハラーンへの関心の高まりには呼応できていないのでしょう。

清水和裕「中世バグダートのサービア教徒とイスラーム的学術」『アジア遊学』第86巻(2006年)、10-20頁。

イブン・クッラの一族のイスラム世界への同化を扱っています。

『ピカトリクス:中世星辰魔術集成』(八坂書房、2017年)、525-526頁。

補注のみ。

江原聡子「新アッシリア時代におけるハランの月神崇拝:石碑に見る図像と碑文を中心に」『オリエント』第63巻(2020年)、135-148頁。

江原聡子「イスラーム期における都市ハランの宗教:イブン・アン=ナディームの『目録の書』を中心に」『アジア地域文化研究』第17巻(2021年)、101-133頁。

B. 代表的な欧文の研究文献

D. Chwolsohn, Die Ssabier und der Ssabismus (St.

Petersberg, 1856).

『サービア教徒とサービア教』

関連文献を史料として集成しています。

Michel Tardieu, “Sabiens

coraniques et “Sabiens” de Harran,” Journal asiatique 274

(1986), 1-44.

「コーランのサービアの徒とハラーンの「サービア」の徒」

いくぶん推論的ですが、大きな議論を呼んで新領域を開拓した論文。

Charles Genequand,

“Platonism and Hermetism in Al-Kindi’s Fi al-Nafs,”

in Zeitschrift für Geschichte

der arabisch-islamischen Wissenschaften

4 (1987-1988), 1-18.

「アル・キンディの霊魂論におけるプラトン主義とヘルメス主義」

前者の影響を受けて、アルキンディとの関係に迫っています。

Francis E. Peters, “Hermes and Harran: The Roots of

Arabic-Islamic Occultism,” in Intellectual

Studies on Islam (Salt Lake City: University of Utah Press, 1990), 185-215,

repr. in Emilie Savage-Smith (ed.), Magic

and Divination in Early Islam (Aldershot: Variorium, 2004), 55-85.

「ヘルメスとハラーン:アラビア・イスラムのオカルト主義の起源」

Monica Green, The

City of Moon God: Religious Tradtions of Harran (Brill, 1992).

画期的なモノローグ。現在のハラーン研究のベースキャンプとなりました。

David Pingree, “The Sabians of Harran and the Classical

Tradition,” International Journal of the

Classical Tradition 9 (2002), 8-35.

「ハラーンのサービア教徒と古典伝統」

イスラム世界の魔術研究でハラーンへの言及が不可避となった論文です。

Charles Burnett, “Tabit ibn Qurra the Harranian on

Talismans and the Spirits of the Planets,” La

Coronica 36 (2007), 13-40.

「ハラーン人タービト・イブン・クッラ、護符、そして惑星の精気」

イブン・クッラの『像について』に迫ります。どうやら『像について』の校訂版を準備しているようです。

Kevin van Bladel, The

Arabic Hermes: From Pagan Sage to Prophet of Science (Oxford: Oxford UP,

2009), 64-118.

『アラビアのヘルメス:異教の賢者から学問の予言者へ』

第3章でたっぷりとハラーンにおけるヘルメスについて分析されます。Green (1992)

以後で、もっとも長尺の記述となります。

Michael-Sebastian Nobel, Philosophising the Occult: Avicennan Psychology and The Hidden

Secrets of Fakhr al-Din al-Razi (Berlin:

de Gruyter, 2021).

『オカルトを哲学する:アヴィセンナ霊魂論とアル・ラズィの「隠された秘密」』

ハラーンそのものを扱ったものではありませんが、星辰魔術が「サービア」のものとされています。

C. エデッサ

Judah B. Segal, “Some

Syrian Inscriptions of the Second-Third Century AD,” Bulletin of the School of Oriental and African Studies 16 (1954),

13-36.

「2・3世紀のシリア語の刻字」

Judah B. Segal, Edessa and Harran: Inaugral Lecture

(London: School of Oriental and African Studies, 1963).

『エデッサとハラーン:就任講演』

Han Drijvers, “Some New

Syriac Inscriptions and Archaeological Finds from Edessa and Sumatar Harabesi,”

Bulletin of the School of Oriental and

African Studies 36 (1973), 1-14.

「エデッサとスマタル・ハラベシにおける新たなシリア語の刻字と考古学的な発見」

Judah B. Segal, Edessa: The Blessed City (Oxford: Oxford

University Press, 1970)

『祝福された都市エデッサ』

エデッサについての本なのですが、近隣のハラーンについても頻繁に言及されています。

Han Drijvers, “Bardaisan of Edessa and the Hermetica: The

Aramaic Philosopher and the Philosophy of His Time,” Ex Oriente Lux, Jaarbericht 21 (1969-1970), 190-210, repr. in Han

Drijvers, East of Antioch (London:

Variorum Reprint, 1984), article XI.

「エデッサのバルダイサンとヘルメス文書:アラムの哲学者と彼の時代の哲学」

かなり推量による議論に依存していますが、発表された時代を考えると味わいがあります。

日記の記述から

2023. 6. 23 金

昨日の午後にスキャンを注文した「エデッサのバルダイサンとヘルメス文書:アラムの哲学者と彼の時代の哲学」Han

Drijvers, “Bardaisan of Edessa and the Hermetica: The Aramaic Philosopher and

the Philosophy of His Time,” in East of

Antioch (London: Variorum, 1984), article XI を読んでみました。面白いのですが、推量にたよるところが多くて、大味な印象を受けました。『ヘルメス文書』との共通点というよりも、紀元後2世紀の中期プラトン主義で語れる部分がほとんどだと思います。

しかし副産物として、1962年に「エデッサとハラーン」という講演をした考古学者がいたことを発見しました。

2023. 6. 22 木

トルコとシリアの国境近くにあるエデッサ出身のテオフィロスという人物が、ギリシア占星術の伝統をバクダードの宮廷にもたらし、同僚のアブー・マアシャルなどに伝えたとされます。ずっと彼の出身地に興味をもっていたのですが、昨日はエデッサにおけるキリスト教からはじまって、哲学や占星術をふくむギリシア学の状況についての研究を幾つか読むことができました。ひとつ気になる論文のスキャンを申し込みました。到着して眼をとおしたら、ここに読書ノートをまとめたいと思います。

2021. 11. 17 土

イブン・クッラの『護符について』の校訂版が、ついに出版されたようです。ながらく待っておりました!『タービト・イブン・クッラ「護符について」、偽プトレマイオス「像について」、バースのアデラール「タービトの書」』 Gideon Bohak & Charles Burnett (eds.), Thabit ibn Qurra On Talismans and Ps.-Ptolemy On Images 1-9 together with the Liber prestigiorum

Thebidis of Adelard of Bath (Firenze:

Sismel, 2021) です。

イブン・クッラは9世紀のバクダードで活躍した星辰魔都ハラーンの徒で、『護符について』はイスラム圏だけではなく、中世ヨーロッパにおいてもラテン語訳されて占星術的な護符についての伝統を基礎づくった書物です。中世のテクストについての校訂版づくりは時間がかかるもので、ながらく計画が告知されて待っていても出ないことも多々あるので、これは事件です!

2021. 2. 6 土

もう少しハラーンについての記述をつづけましょう。この日記にも以前に書きました(2018年11月8日)が、1990年代に決定的な著作がだされます。『月神の都市:ハラーンの宗教的な伝統』 Monica Green, The

City of Moon God: Religious Tradtions of Harran (Brill, 1992) です。つづいて、魔術書『ピカトリクス』研究の権威ピングリーが、論文「ハラーンのサービア教徒と古典伝統」 David Pingree, “The Sabians of

Harran and the Classical Tradition,” International

Journal of the Classical Tradition 9 (2002), 8-35 を出します。この辺りになると、星辰魔術を語るときにハラーンは避けられないものとなりました。>ハラーンについての記事が増えてきましたので、専用頁を開設しました。こちらです。徐々に充実させていきたいと思います。

昨日ここに挙げた Tardieu の論文を読んだのは、古代末期の新プラトン主義者で、アリストテレス注解者のシンプリキオスの受容について研究していた時期だと思うのですが、どうしてもその記述が見つからずに途方にくれていました。そうしたら、中西さんが見つけだしてくれました。さすがです!

2021. 2. 5 金

アラビア学者グタスによる名著『ギリシア思想とアラビア文化』(原著1998年)では、星辰魔都ハラーンについての記述はそれほど詳しくない気がします。錬金術史研究の先駆者ルスカによる『エメラルド版』 Tabula

smaragdina (1926) は、伝統的にヘルメスに帰されていた『エメラルド板』についての記念碑的な研究書ですが、やはりハラーンについての記述は非常にかぎられています。

『エメラルド板』が収録された最古の書物とされる『創造の秘密の書』 Kitab sirr al-khaliqa は、バリーヌース(Balinus, fl. 813/33)が古代ギリシアの数学家であるテュアナのアポロニオス(Apollonios, c. 15-100 AD)になりすまして、アラビア語で執筆したとされています。その原型となったのはシリア語のテクストで、9世紀シリアが注目されるわけですが、たとえば『創造の秘密の書』を研究した Ursula Weisser, Das Buch über das Geheimnis der Schöpfung von Pseudo-Apollonios von Tyana (Berlin: de Gruyter, 1980) でも、ハラーンについての言及は非常に限定されています。

ハラーンについての関心が甦ってきたのは、80年代後半のような気がします。きっかけは「コーランのサービアの徒とハラーンの「サービア」の徒」 Michel Tardieu, “Sabiens coraniques et ‘Sabiens’ de

Harran,” Journal asiatique 274 (1986), 1-44 と「アル・キンディの霊魂論におけるプラトン主義とヘルメス主義」 Charles Genequand, “Platonism and Hermetism in Al-Kindi’s Fi al-Nafs,” in Zeitschrift für Geschichte der arabisch-islamischen

Wissenschaften 4 (1987-1988), 1-18 といった2論文あたりなのかとも思います。

2021. 2. 3 水

星辰魔都ハラーンについての Zoom 会を開催しようと考えているのですが、どういうかたちが良いのか考えています。大人数のオープンか、少人数のクローズドか、はたまたワイン片手にワイワイと楽しいのが良いのか。アイデアがあったら、お寄せください。>

日本時間で金曜日21時からワイン片手になりました。米東海岸は朝7時にあたりますので、僕は飲めないですけれど。

アズーロさんに教えてもらった論文である矢島文夫「サービ教徒と星学」『オリエント』第20巻(1977年)191-204 が、こちらから無料でダウンロードできます。これはスゴイ!

2018. 11. 8 木

古代神学の流れで、ずっと探していた本を入手しました。『月神の都市:ハラーンの宗教的な伝統』 Tamara Green, The

City of the Moon God: Religious Traditions of Harran (Brill, 1992) です。以前にシンプリキオスを調べていて、謎の都市ハラーンについての研究を読んだことを、この日記にも書きました(2005年4月15日)。もともと異教の栄えた辺境の都市にギリシアの文化が届き、そこでミックスされたものがアラビア世界に流れこんでいくという重要経路の話です。アル・キンディやアブ・マアシャル、タビト・イブン・クッラなどが登場し、アラビア伝統における占星術やヘルメス主義の起源についても議論している楽しい本。最近になって電子版が出ていたようです。

2005. 4. 15 金

やっとのことで、グノーシス主義とマニ教の専門家の論文「コーランのサービア教徒とハラーンの「サービア」の徒」 Michel Tardieu, “Sâbiens coraniques et ‘Sâbiens’ de Harrân,” Journal asiatique 274 (1986), 1-44 を読めました。論点をまとめると:キリスト教徒によって支配されていた近隣の都市アンティオクスやエデッサとライヴァル関係をもっていた都市ハラーンには非キリスト教徒の哲学者たちによるアカデミーが存在したこと。このアカデミーは、アテネのプラトン・アカデミーの閉鎖後に避難して来たダマスキオスやシンプリキオスを中心とする新プラトン主義者の後継者によって運営されていたこと。アカデミーは、10世紀のイブン・クッラのバグダッドへの移動で幕を閉じずに、その後も存続したこと。ハラーンは、ギリシアの学問と科学をアラブ世界に伝えるキリスト教化されなかったほぼ唯一の拠点であったこと。一方、コーランに出てくる謎のサービア教徒というのは、おそらくはグノーシス派であり、ハラーンの新プラトン主義者たちとは関係ないこと。といったところです。この論文はグノーシス主義やマニ教の研究だけではなく、ギリシア哲学やアラビア学の研究にも大きなインパクトを与えたようですが、その後に幾つか反論を試みる研究が発表されているようですので、つぎはそれらに目を通したいと思っています。